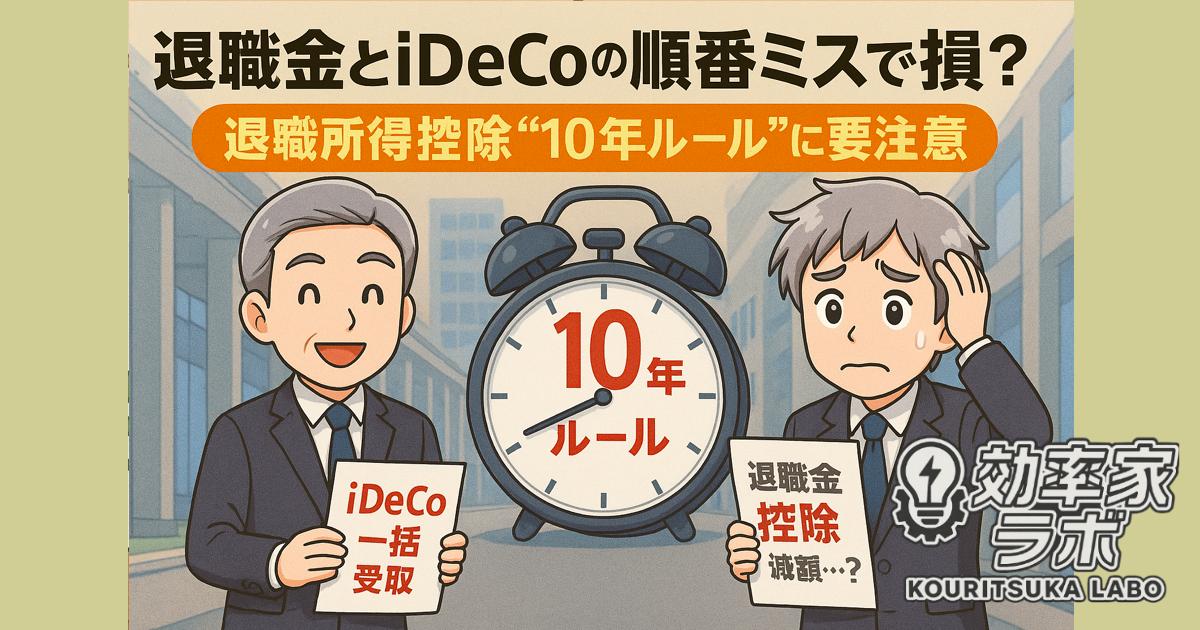

はじめに:退職金とiDeCoで“損する”人が増える?

2027年から導入される「退職所得控除の10年ルール」が静かに話題になっています。これ、実はFIRE(早期リタイア)を目指す人だけじゃなく、大企業のサラリーマンにも関係ある改正なんです。

今までのルール:「5年ルール」とは?

もともと、退職金やiDeCoを一時金で受け取る際には、「退職所得控除」が適用され、一定額までは非課税になります。

ただし、退職金とiDeCoの一時金を5年以内に受け取ると、後に受け取る方の控除額が減ってしまう、という“5年ルール”が存在していました。

この制度の目的は、控除枠を「二重取り」する節税テクニックを防ぐことにありました。

2027年からの「10年ルール」とは?

今後はこの5年ルールが「10年ルール」に延長されます。

つまり、iDeCoの一時金を60歳で受け取った場合、退職金の控除をフルで使いたければ70歳まで待たないといけなくなります。

「60歳以降に退職金をもらうケースなんてあるの?」と思うかもしれませんが、実は意外とあります。

FIRE民だけじゃない!大企業サラリーマンこそ要注意

これまで「iDeCoの受取タイミングを工夫すれば節税できる」というノウハウは、FIRE層の裏技として知られていました。

ところが最近では、大企業に勤める人にも関係してくることが分かってきました。

というのも、企業年金(確定給付年金=DB)には「退職時ではなく、60歳以降に一時金または年金として受け取る」パターンが存在するからです。

たとえば、以下のようなパターンは要注意:

- iDeCoを60歳で一時金受取

- 企業年金(退職金)を65歳で一時金受取

この順番だと「iDeCo→退職金」の流れとなり、ちょうど10年ルールに該当してしまいます。

控除枠の重複が認められず、退職金の非課税枠が減り、課税対象が発生する可能性があります。

そもそも退職所得控除ってどれくらい?

退職所得控除の目安は以下の通り:

- 勤続20年まで:40万円 × 勤続年数

- 21年目以降:70万円 ×(勤続年数−20年)+800万円

たとえば38年勤務した場合:

→ 800万円 + 70万円 ×(38−20)= 2,060万円が非課税に。

これを超えると、課税対象になります。たとえば退職金+iDeCo一時金が2,500万円だった場合、440万円が課税対象です。

iDeCoは年金じゃないの?なんで退職金と同じ扱い?

iDeCoは老後資金として積み立てる制度ですが、「一括受取」を選択すると、税法上「退職所得」として扱われます。

つまり、「年金として分割で受け取る場合」は雑所得扱いですが、「一時金で受け取るとき」は退職金と同じく退職所得控除が適用されるのです。

この仕組みが、退職金との控除枠の“競合”を生んでいます。

なぜ二重取りができたのか?

本来、退職所得控除は“人生で1回きり”という前提に近い制度でした。

しかし、制度上は「20年以上あければ再度退職控除を受けられる」という仕組みがあり、それを活用すれば複数回の控除が可能でした。

そこにiDeCoが登場。

順番や時期をうまく調整すれば、“合法的に控除枠を2回使える”というスキームが一部で活用されていたのです。

政府はこの抜け道を封じるために、5年ルールから10年ルールへと強化しました。

この制度改正で得する人・損する人

損する可能性がある人:

- iDeCoを60歳で一時金受け取り

- 退職金を65歳以降に受け取る予定のFIRE民

- 企業年金(DB)を後から一括でもらう大企業勤務の人

影響を受けない人:

- iDeCoと退職金を同一年内に受け取る人

- 退職金 → iDeCoの順で受け取る人(ただし20年空けないと控除枠は別扱いにならない)

- 合計金額が控除枠に収まる人

まとめ:退職金とiDeCoの“順番”と“時期”がカギ

結論としては:

- 退職所得控除の枠を最大限活用したければ、受取順と時期に注意!

- iDeCoを先に受け取るなら、退職金の受け取りは10年後にする必要あり

- 現実的には、同時期 or 退職金→iDeCoの順で受け取る方が安全

FIREを目指す人も、企業年金のある人も、制度の落とし穴にハマらないようにしっかりとシミュレーションしておきましょう。

※個別の税務判断については、税理士等の専門家にご相談ください。

コメント